Le cadre fixé par l’appel à contribution de ces rencontres scientifiques du master Juriste trilingue de l’Université de Nantes, qui allie droit et langues, vient interroger les particularismes linguistiques fixés par les textes de droit au sein des États. Avant d’aller plus loin, il est important de souligner la volonté des organisatrices de cette cinquième édition de décloisonner la réflexion en l’ouvrant aux conjonctures linguistiques du monde. En effet, si l’Europe compte entre 200 et 300 langues1, l’Asie et l’Afrique accaparent environ deux tiers des langues vivantes parlées dans le monde2. Ainsi, sur ces continents, la diversité linguistique fait que les questions relatives à la cohabitation des langues sur un territoire donné, à leur impact sur la construction des identités, ou encore à leur statut juridique et/ou social, se déclinent sous des formes multiples. Le caractère oral et l’absence de régulation par des institutions officielles d’une majorité de ces langues viennent ajouter à la complexité du sujet. Enfin, et c’est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne, il convient de considérer l’histoire récente de ces pays ; elle permet de comprendre pourquoi ces questions sont aujourd’hui encore autant d’actualité.

C’est au moins à double titre que nous sommes concernés par cette thématique du dialogue entre droit et langues au sein des États. En tant qu’hispaniste, l’Espagne offre des exemples concrets des enjeux liés à ces questions. Mais pour cette édition, nous avons choisi de parler du Bénin. Nous ne manquerons pas de mettre en perspective ces deux aires linguistiques car, si d’un point de vue conceptuel elles partagent des problématiques inhérentes au multilinguisme au sein d’un État, dans les faits, l’ampleur du phénomène et sa gestion par les autorités sont bien différentes. Dans cet article, nous aborderons la question des langues et leur statut juridique et social au Bénin. Après son indépendance en 1960 ce pays a dû créer un cadre qui permette la cohabitation des langues autochtones et de celles héritées du système colonial. Aujourd’hui, quelle est la place de ces différentes langues ? Ce questionnement n’est pas anodin, dans la mesure où il semble que le cadre fixé par la Constitution en matière de politique linguistique ne soit pas un reflet réel de la vie sociolinguistique béninoise. Sur quelles bases ce pays a-t-il bâti son multilinguisme ? Quel est le statut de ses différentes langues dans la Constitution et dans la société ? Peut-on parler d’exception linguistique au Bénin ? Quelle pourrait être l’évolution de ce panorama au cours des prochaines années ? Pour répondre à ces questions nous commencerons par interroger la Constitution béninoise afin de mettre en lumière le traitement qu’elle réserve aux différentes langues ; nous questionnerons ensuite les notions d’officialité et de nationalité en matière linguistique dans le contexte spécifique du pays. En nous appuyant sur différentes études universitaires et institutionnelles, nous confronterons ces concepts à la réalité sociolinguistique béninoise ; enfin nous terminerons cet article par un regard sur les perspectives de développement des langues autochtones dans les années à venir.

Le Bénin est situé en Afrique de l’ouest, entre le Nigéria à l’est, le Niger et le Burkina Faso au nord et le Togo à l’ouest. Au sud le pays est bordé par l’Atlantique. Il a une population de 10 millions d’habitants selon le recensement de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique au Bénin (INSAE) de 2016. Au niveau linguistique, comme nous le verrons plus loin, on dénombre une dizaine de grands ensembles (entre 7 et 10 selon les auteurs et leurs critères de différenciation), qui regroupent une soixantaine de langues ; ces dernières, à leur tour, se subdivisent en une multitude de variantes et topolectes plus ou moins distincts. Pour chaque topolecte le nombre de locuteurs peut varier de quelques centaines à des milliers, et il n’est pas toujours aisé de les regrouper. Le grand sud du pays offre des exemples frappants de cette mosaïque de langues : sur l’étendue de cette région, on dénombre une trentaine de langues qui ont toutes des variantes dialectales dont le nombre exact reste incertain. Par exemple, la région du Mono dans le sud-ouest, d’une superficie de 1605 km² et qui comptait 497243 habitants en 2013, illustre bien cette diversité ; sur son site internet le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en fait la description suivante :

Les groupes ethniques installés dans le département du Mono sont très nombreux. Les plus remarqués sont les Fon et les Kotafon installés surtout dans les localités de Lokossa et d’Athiémé ; les Saxwè, les Xwéda et les Xwla qui se rencontrent le long du lac Ahémé et de la région côtière ; les Ouatchi dans les régions de Comé et Grand-Popo ; les Tchi sur les terres noires de la dépression du même nom ; les Mina qu’on retrouve dans la région d’Agoué.

Source : https://decentralisation.gouv.bj/departement-du-mono/, dernière consultation le 23/04/2021.

Cette description de l’institution met en avant les groupes les plus importants en nombre. Elle ne fait apparaître ni les dialectes des langues citées, ni d’autres langues telles que le gbesi, le ayizɔ̀, le gbokpagbe ou encore le sègbe ; cela nous donne des indications sur la nature du multilinguisme béninois.

1. Les langues au regard de la Constitution

Ancienne colonie française le Bénin a, comme plusieurs pays (Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) qui étaient sous la même domination en Afrique de l’Ouest, arraché son indépendance en 1960. Il a donc hérité de la langue française qui, à travers des siècles d’échanges puis la colonisation, a été imposée comme langue de l’enseignement, du droit et de l’administration. Elle a cohabité pendant toutes ces années d’occupation avec les autres langues locales, bien plus anciennement implantées, même si leur statut social a toujours été différent. Parler de la différence de statut social de ces langues revient à parler de l’histoire même de la colonisation. Pour coloniser, il faut (se) convaincre que l’Autre est moins humain que soi, il faut l’inférioriser et le déshumaniser sur la base de sa différence afin de lui apporter la civilisation qu’il n’a pas. Cette infériorisation a été appliquée autant aux individus qu’à leurs langues. C’est ce paradigme qui a donné à la langue française son statut privilégié. Voici ce qu’affirme le professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa à ce propos :

La politique coloniale de la France en Afrique dans le domaine culturel était celle de l’assimilation. En effet, « la culture européenne était censée représenter un degré supérieur de civilisation » et il fallait aider les colonisés à s’en rapprocher […]. L’offre éducative était donc en partie marquée par cette doctrine qu’elle contribuait à mettre en œuvre. Moins que l’émancipation culturelle et sociale des Africains, l’objectif du système scolaire et universitaire, lieu privilégié d’éducation, était essentiellement de former les auxiliaires coloniaux au service de la puissance coloniale. Dans un tel contexte, l’imposition de la langue française comme langue d’enseignement au détriment des langues africaines constituait un moyen d’assimilation par excellence. (Baba-Moussa, 115).

Comme tous les pays d’Afrique de l’ouest qui ont connu la même histoire récente, le Bénin n’a pas su remplacer la langue coloniale par une langue autochtone ; les impératifs de continuité des institutions après l’indépendance, les conditions dans lesquelles cette dernière a été obtenue et l’envergure que la langue française avait acquise dans la sphère administrative n’ont pas permis de relever ce défi à cette époque. Tous les dix-sept pays de l’Afrique continentale non-arabophone dont le dernier colonisateur était la France ont gardé pour seule langue officielle le français (Djibouti et le Tchad ont aussi officialisé l’arabe). Plus généralement, dans tous les pays africains qui ont été colonisés par des nations européennes, les langues officielles sont celles qui ont été héritées de la colonisation : anglais, portugais, français, espagnol. Les seules exceptions que nous avons rencontrées sont celles du Rwanda (avec le kinyarwanda), et du Burundi (dont le kirundi est la langue nationale et la première langue officielle) qui ont rendu officielles des langues autochtones. Aujourd’hui encore, la Constitution béninoise donne à la langue française un statut privilégié. Elle énonce dès son article premier que « la langue officielle est le français ». Cette phrase, en apparence simple, limite l’accès de nombreux béninois au contenu du texte constitutionnel, donc à leurs droits et devoirs. Comme nous le verrons par la suite, entre le nombre de non-francophones et le pourcentage de francophones qui n’ont pas une réelle maitrise de la langue, c’est seulement une minorité de la population qui peut appréhender les subtilités des concepts juridiques développés dans les textes de loi. Il est à noter que dans des cas particuliers (en période électorale, en période d’agitation sociale, de pandémie ou pour certaines mesures concernant l’occupation de l’espace public par exemple) certaines décisions font l’objet de traductions diffusées à la radio ou à la télé, mais nous ignorons le nombre exact de langues qui bénéficient de ces mesures ainsi que la durée et la fréquence de la diffusion de ces annonces.

À l’article 11 du titre II, le texte constitutionnel fait une brève mention des langues autochtones : « Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en respectant celle des autres. L'État doit promouvoir le développement de langues nationales d'intercommunication ». La dernière référence directe aux langues apparaît à l’article 40 du même titre II : « L'État doit également assurer dans les langues nationales, par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits ». La lecture de ces trois extraits fait clairement apparaître deux situations linguistiques distinctes : on a d’un côté le français qui a un statut juridique clair et une envergure nationale, puisqu’il s’applique à l’étendue du territoire de la République ; de l’autre côté viennent les langues appelées nationales qui, malgré un enracinement de plus longue date, ne bénéficient d’aucune mesure qui puisse contribuer à les sortir de la sphère privée. En outre, on note que la formulation de ces extraits les rend peu contraignants et laisse une grande amplitude d’interprétation quant aux obligations de l’État en matière linguistique.

2. Langues officielles

Ces deux concepts ne sont pas toujours aisés à distinguer. L’officialité concerne principalement les institutions et le fonctionnement de l’État, tandis que le caractère national d’une langue renvoie à son ancrage dans un territoire et/ou à son utilisation par la population. Les ouvrages que nous avons consultés dans le cadre de ce travail (Nique, 4 ; Lecomte, 2-4.) optent pour les mêmes critères de différenciation. Dans des travaux antérieurs nous faisions déjà mention des conditions nécessaires pour qu’une langue accède à l’officialité dans le cas particulier de l’Espagne. Nous nous proposons d’analyser ici l’applicabilité de ces critères au cas béninois, puisque le législateur ne mentionne pas explicitement les conditions d’accès à l’officialité. Il n’y a pas de règle immuable en la matière, les critères varient en fonction de l’histoire des langues et des contextes sociolinguistiques. Pour rappel succinct, pour qu’une langue puisse prétendre à l’officialité (selon les critères espagnols), il faut en premier lieu qu’elle se distingue clairement d’une langue déjà officielle (le catalan par exemple, dans sa syntaxe et son lexique, se distingue de l’espagnol). Cette condition peut s’appliquer pour plusieurs langues béninoises dans la mesure où le français, qui est la seule langue officielle et constitue ainsi la langue de référence, diffère grandement de toutes les langues autochtones. Dans un deuxième temps, la langue doit être enracinée : elle doit être parlée dans la région donnée depuis des siècles, et être pratiquée par une large couche de la population. C’est aussi le cas pour tous les grands ensembles linguistiques du Bénin. Leur présence date, pour certains, du XIVe siècle ; en outre leur vitalité est confirmée par un nombre de locuteurs conséquent (ils comptent chacun plus de 300 000 locuteurs ; Sanni Mouftaou 2017, 225).

Il faut aussi que les locuteurs manifestent une volonté réelle pour que la langue accède à l’officialité. Ici le rôle des organisations non-gouvernementales, de la presse et de la société civile est capital. Enfin, elle doit être (ou avoir été) lue, enseignée, utilisée dans les journaux et disposer d’institutions qui régulent son usage et émettent des documents encyclopédiques ou à usage pédagogiques. Cela implique qu’elle soit écrite. Or, la pratique des langues béninoises est principalement de tradition orale. Les travaux et recherches visant à les codifier et à encadrer leur évolution datent principalement de la deuxième moitié du XXe siècle. L’initiative nationale qui fait référence en la matière, intitulée Alphabet des langues nationales, date de 1975. Les plus anciens ouvrages sont l’œuvre de missionnaires qui ont traduit des textes bibliques dans le but d’évangéliser les populations au cours du XIXe siècle. Nous pouvons aussi mentionner le document intitulé Obra Nova de Lingua Geral da Mina du Portugais Antonio Da Costa Peixoto, écrit en 1731 ; il s’agit d’un petit dictionnaire bilingue dans lequel l’auteur traduit des mots de plusieurs langues du sud du Bénin en portugais.

À l’écrit, que ce soit dans l’administration, dans l’enseignement ou encore dans les relations interpersonnelles, le code linguistique majoritaire est le français. Cette condition apparaît donc comme le principal obstacle qui se dresse sur le chemin des langues béninoises vers l’officialité. D’autres difficultés existent ; nous les mentionnerons par la suite. Mais à ce stade, il convient de s’interroger sur l’applicabilité de ce critère scriptural au contexte béninois : s’il est indéniable que l’écriture des langues permet de les consolider, de les réguler et de les actualiser de façon efficace, est-il pour autant opportun d’exiger que des langues vivantes, en usage dans des sociétés de tradition orale, soient codifiées et régulées par des institutions pour qu’elles soient officielles ? En matière linguistique, la notion d’officialité fait référence d’une part, à la communication de l’État au sein de ses composantes et, de l’autre, à la communication entre ses institutions et les citoyens. La codification écrite de la vie et des décisions institutionnelles confère aux citoyens certaines garanties dans leur application ainsi que la possibilité de s’adresser aux autorités. Le principal avantage de l’écriture est son caractère accessible et pérenne. Toutefois, les technologies actuelles permettent d’avoir ces avantages sans passer par l’écriture. On peut envisager une traduction orale des textes de loi qui pourrait être mise à disposition des citoyens sur des sites institutionnels et qui auraient les mêmes caractéristiques : pérennité, authenticité et clarté. Un autre obstacle qui pourrait expliquer le statut non-officiel des langues autochtones est la diversité de langues vivantes. Pour les codifier et les actualiser il faudrait créer autant d’académies qu’il existe de langues ! La question du choix des langues qui pourraient accéder à l’officialité reste entière. Les huit grands ensembles présentent des degrés de similitude linguistique faibles (à l’exception de quelques couples de langues qu’on retrouve principalement dans le grand sud du pays). Six langues d’intercommunication se dégagent par leur envergure et l’étendue qu’elles couvrent, mais la question de l’unification de locuteurs de différents idiomes autour de langues qui ne sont pas forcément les leurs et le devenir des parlers minoritaires reste complexe. Cette difficulté est néanmoins surmontable et peut se transformer en un avantage économique considérable. Traduire de façon systématique la communication officielle de l’État en six langues (ou plus) nécessiterait de constituer des équipes de traducteurs assermentés, ce qui contribuerait non seulement à créer des emplois, à rapprocher les institutions étatiques des citoyens, à actualiser les langues autochtones mais aussi à impulser une dynamique de valorisation du patrimoine linguistique local. Mais encore faut-il qu’il y ait une réelle volonté politique de mener à bien ces projets de société.

3. Langues nationales

Les langues dites nationales peuvent s’observer dans différentes situations. Par exemple, dans certains pays, la langue nationale bénéficie de cette appellation avant tout parce qu’elle couvre toute l’étendue du territoire national et est la langue la plus diffusée. Dans ce cas, en plus d’être langue officielle, elle est la langue de l’enseignement au niveau national et peut aider à consolider une identité commune aux différentes composantes de la Nation. Mais les langues nationales n’ont pas toujours l’envergure du territoire national. Il peut s’agir de langues régionales, minoritaires ou communautaires, localisées ou non dans une subdivision territoriale donnée (les locuteurs d’une langue donnée peuvent être limités à un État fédéral, une région, une commune, un département, un village, ou bien dispersés sur l’étendue du territoire national et ne pas appartenir à une zone précise. On dit dans ce cas que la langue est non-territoriale). Ici, le caractère national de la langue est lié à son enracinement et à son nombre de locuteurs. Une langue peut être considérée comme nationale si elle est ancienne, donc renvoie aux fondations de la Nation, et si elle continue d’être utilisée par un nombre significatif de locuteurs. C’est le cas de plusieurs langues au Bénin.

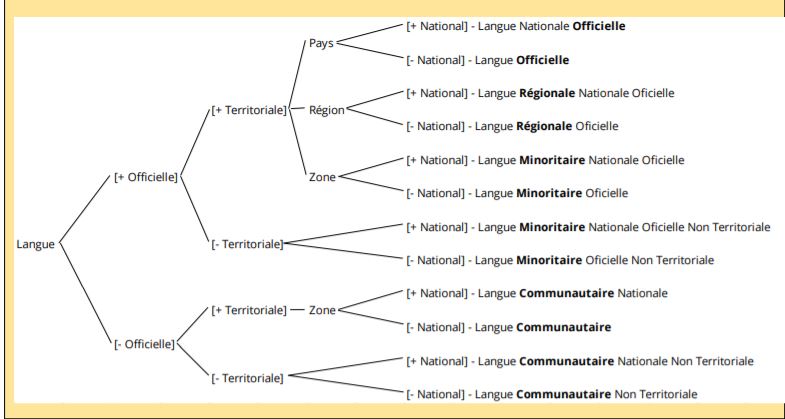

L’UNESCO, dans une étude actuellement en cours qui vise à réaliser un ATLAS mondial des langues, classifie les situations de ces dernières dans le tableau ci-dessous :

Figure 1 - Nomenclature des statuts des langues

La liste que propose cette organisation est très détaillée ; on note que les langues nationales peuvent être minoritaires, régionales ou encore communautaires. Il faut ajouter à cette classification les langues régionales et minoritaires qui existent mais ne font l’objet d’aucune mention légale ni d’aucun statut juridique.

La notion de langue nationale est donc mouvante et s’adapte aux contextes historique et linguistique spécifiques de chaque État. Par ailleurs, elle n’est pas toujours spécifiée dans les textes de lois, et selon les pays, peut ne pas créer d’obligation forte de promotion ou de protection de la part de l’État. Dans le cas béninois, la Constitution mentionne l’existence de langues nationales, mais elle n’exprime pas clairement lesquelles des soixante langues autochtones bénéficient de ce statut. Cependant, au sein de la population, il est communément admis que le fon, le mina, le yoruba, l’aja, le dendi, le bariba et le peulh sont les principales langues nationales dans la mesure où, en plus des deux conditions qui s’appliquent à toutes les langues du pays, celles-ci ont un nombre élevé de locuteurs, ne se limitent pas au territoire des communautés dont elles sont les langues vernaculaires (certaines d’entre elles telles que le yoruba, le peulh et le mina sont même transfrontalières), et facilitent déjà l’intercommunication.

4. Approche synchronique du panorama sociolinguistique : le Bénin, un pays francophone ?

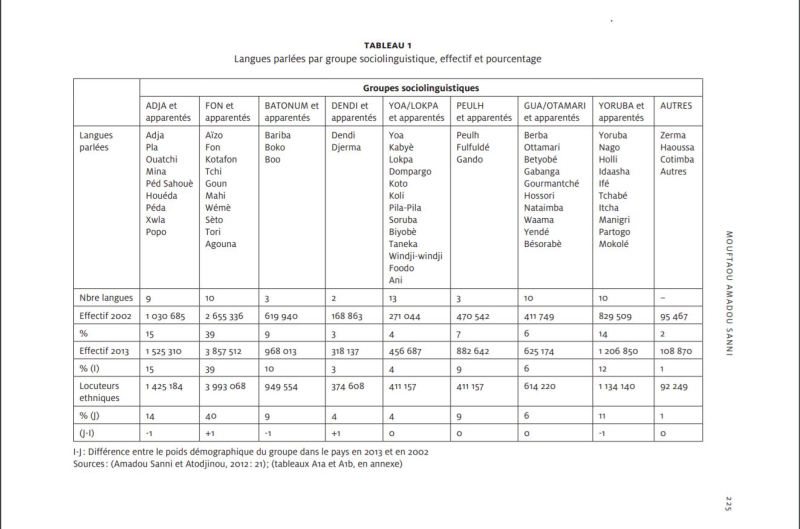

De nombreux travaux ont été consacrés au recensement des langues parlées sur le territoire ; ils arrivent à des chiffres relativement différents selon que les auteurs considèrent certaines langues comme indépendantes ou comme des variantes dialectales. Dans le cadre de ce travail nous en avons sélectionné deux : le document intitulé Atlas et Études Sociolinguistiques du Bénin, dont la dernière édition date de 2003, pour son caractère institutionnel (il a été élaboré par la Commission Nationale de Linguistique, créée par l’arrêté n° 569/MENCJS/CAB du 5 juin 1974), et l’étude menée par Mouftaou Amadou Sanni, parce qu’elle est détaillée et récente. Cette dernière s’intéresse aux langues parlées et au phénomène d’assimilation linguistique au sein des ménages béninois. Ces deux travaux arrivent à des conclusions relativement similaires (ils recensent entre cinquante à soixante langues), raison supplémentaire pour laquelle nous les avons retenus. Ils mettent en avant une diversité linguistique avérée qui atteint des proportions différentes en fonction des zones du pays. Le grand sud est largement dominé par des langues du groupe Gbe, de la famille des langues Kwa : ce sont les groupes Adja et Fon du tableau ci-dessous. Il existe entre ces parlers une similitude linguistique, qui peut aller de 40 % à 80 % d’étymons communs en fonction des couples de langues étudiés (Hounkpatin, Henson). Ils cohabitent avec les langues Yoruba. Le nord du pays est occupé par les autres groupes linguistiques du tableau ; ils appartiennent à la famille Gur ou voltaïque. Les langues de cette famille présentent un faible degré de similitude linguistique et une quasi-absence d’intercompréhension entre leurs locuteurs.

Tous ces groupes linguistiques se sont installés par vagues successives entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle sur le territoire qui aujourd’hui constitue le Bénin, et ont fusionné avec les populations qu’ils ont rencontrées sur place. Ils sont regroupés dans le tableau ci-dessous, que nous empruntons à Mouftaou Amadou Sanni, avec les langues qui leur sont apparentées. Ce tableau met en relief une répartition inégale du nombre de locuteurs par ensemble linguistique : les Fon représentent le groupe le plus important, avec près de 4 000 000 de locuteurs et une présence largement concentrée dans le sud du pays, mais qui se diffuse lentement dans la partie nord. Ensuite viennent les groupes Adja, les Yoruba, les Peulhs et Batonum qui comptent autour d’un million de locuteurs chacun. Les autres ensembles regroupent une population de locuteurs moins élevée qui se situe entre 100 000 et 600 000 individus selon les langues concernées. On observe aussi que les différentes familles linguistiques se subdivisent en de nombreuses langues, ce qui montre un éclatement de la population de locuteurs en de multiples sous-groupes. Entre les deux années de référence de l’étude (2002 et 2013), leur participation au niveau national reste stable.

Ce tableau que propose Mouftaou, intitulé « Langues parlées par groupe sociolinguistique », a la particularité de ne pas inclure le français parmi les langues considérées ; il n’apparaît pas non plus dans la catégorie « autres langues ». L’auteur n’explique pas ce choix mais consacre dans son article une sous-partie à l’influence du français sur la vitalité des langues minoritaires locales. Ce choix peut s’expliquer par une volonté de ne faire figurer dans le graphique que les langues autochtones, d’autant qu’au Bénin (comme dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne) la langue est un facteur d’identification fort ; la plupart des Béninois, qu’ils évoluent en zone rurale ou urbaine, s’identifient à une région ethnique et par là-même à une communauté linguistique ; il y a donc peu de Béninois dont la langue maternelle soit le français. Cet état de fait et ce choix de l’auteur viennent interroger la place du français, qui pourtant est la langue officielle de l’État, au sein de la société béninoise.

Figure 2 - Langues parlées par groupe sociolinguistique (effectif et pourcentage)

Source : Cahiers québécois de démographie vol. 46, n° 2, Langues parlées au sein du ménage et assimilation linguistique au Bénin : Mouftaou Amadou Sanni

5. Introduction du français

Le français s’est installé au Bénin par l’entremise de la colonisation. À ce propos, dans sa synthèse sur l’évolution de la langue française de 2018, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) remarquait que l’image de la langue française peine à s’émanciper de son passé colonial. En effet, ce sont les missionnaires français qui, à partir des années 1860, ont construit les premières écoles et commencé l’enseignement de la langue. C’est la nécessité d’enseigner le catéchisme et de diffuser la religion catholique qui a mené à cette alphabétisation. Une citation de Louis-Gustave Binger montre, si besoin est, les réelles motivations de la colonisation, de l’évangélisation et de l’enseignement du français :

L’œuvre de nos missionnaires eut été préférable à l’islamisme, car tout en rendant les noirs honnêtes et moraux, nos missionnaires les auraient rapprochés davantage de nous que l’islam. C’est que la religion musulmane entraine malheureusement avec elle l’éducation et l’instruction arabes, et surtout un code (le koran) qui retarde l’accès à notre civilisation […]. Il serait certainement préférable pour nous, au point de vue de nos intérêts, de voir ces peuples fétichistes ; nous pourrions plus aisément les amener à nous, car une fois qu’un peuple a une religion, il est difficile de lui en faire en admettre une autre. (Garcia 63).

Aujourd’hui, selon les statistiques fournies par l’OIF, 32 % des Béninois ont la capacité de s’exprimer en français. Ces chiffres sont à interpréter avec précaution, car ce pourcentage regroupe des personnes ayant des compétences linguistiques variables. Dans une grande majorité des cas, le français sert de langue d’intercommunication, surtout en contexte urbain et n’est pas la langue première.

Comme le propose Bougma […], trois catégories de francophones sont à distinguer. (i) Les francophones de première catégorie sont les personnes non scolarisées sachant lire, écrire ou pouvant comprendre le français. Il s’agit de ceux qui ont appris le français en dehors du système éducatif. (ii) Les francophones de deuxième catégorie ont été scolarisés, mais n’ont pas pu achever le cycle primaire ; ils estiment également savoir lire, écrire ou comprendre le français. Cependant, les membres de ces deux catégories, du fait de leur faible niveau de scolarisation, pourraient avoir une maîtrise peu consistante de la langue française ; ils sont à risque d’un analphabétisme de retour. (iii) Les francophones de troisième catégorie sont des personnes qui estiment pouvoir lire, écrire ou comprendre le français et qui ont achevé le cycle primaire, c’est-à-dire le CM2. (Sanni Mouftaou, Atodjinou 38)

Malgré la prise en compte de niveaux de langue très variables, les francophones béninois représentent une population réduite. L’étude de Mouftaou Sanni sur l’usage du français dans la sphère familiale le confirme. Il constate que le pourcentage le plus élevé de Béninois qui utilisent le français comme langue de communication au sein des ménages ne dépasse pas les 4 % en zone urbaine (la ville de Cotonou concentre à elle seule 61 % des personnes qui parlent le français au sein de la cellule familiale) ; la moyenne nationale se situe à 0,5 % et on observe le même taux en milieu rural. Il s’agit d’indicateurs faibles, qui prouvent la vigueur et la vitalité des langues nationales ainsi que la difficile pénétration du français dans la sphère privée. Ces observations montrent clairement que la vie sociolinguistique quotidienne n’est pas le reflet du texte constitutionnel. Cependant, ces statistiques tendent à augmenter (bien que lentement) pour plusieurs raisons. La première est sans doute l’alphabétisation et la scolarisation en langue française qui sont de plus en plus présentes, tandis que les langues considérées comme nationales, en plus d’être absentes du système éducatif, manquent d’une actualisation lexicale ; à cela s’ajoute l’absence d’une langue autochtone qui fédère et couvre toute l’étendue du territoire national, alors que le français peut le faire. On peut aussi mentionner l’accroissement des zones urbaines. Selon les données fournies dans l’édition de 2018 du rapport de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), nous avons pu déterminer que le taux de personnes qui se déclarent en mesure de lire, d’écrire, de parler ou de comprendre la langue française augmente en moyenne d’environ 1 % par an, ce qui signifie que même si son évolution est lente, elle est en constante progression.

6. Politiques et exceptions linguistiques

Malgré quelques tentatives de rupture qui se sont avérées peu concluantes, l’orientation juridique et sociale de l’État béninois en matière linguistique semble être en réalité une continuité de la pensée et de l’époque coloniales. La seule différence entre l’environnement colonial et l’époque actuelle est que les Béninois sont libres d’utiliser les langues autochtones dans l’espace public et à l’oral dans l’administration (dans les tribunaux par exemple). Mais en matière de stratification sociale des langues et donc des cultures, ou bien en ce qui concerne l’élaboration de manuels scolaires en français ou dans les langues nationales et l’enseignement de celles-ci, nous sommes dans un schéma qui réplique cette période. Alors que l’officialité du français oblige l’État à déployer les moyens nécessaires à sa diffusion dans le système scolaire, à l’utiliser dans la communication quotidienne des institutions, on note un laxisme déconcertant, voire décourageant quant à la promotion des langues nationales. Pourtant il existe des textes de loi visant à les faire sortir de leur précarité. Ils sont peu nombreux et jamais réellement contraignants. Par exemple, sur les 38 pages de la loi n° 97-029 « portant organisation des communes en République du Bénin » du 15 janvier 1999, seul un paragraphe de trois lignes énonce que la « commune doit veiller à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale. À cet effet, l’État lui transfère les ressources nécessaires ». Ce paragraphe est une excellente synthèse du paradoxe linguistique béninois. En premier lieu, on peut y déceler une volonté de l’État de déléguer aux entités locales des aspects qu’il juge trop complexes à réguler. Transparaît aussi un certain flou quant à ses obligations financières : mener une politique linguistique sérieuse et efficace requiert des initiatives coûteuses sur le long terme. Malheureusement, dans de nombreux textes, les formulations adoptées sont volontairement flexibles et peuvent justifier l’inaction des autorités. Enfin, le comble pour ce paragraphe censé informer les citoyens sur leurs droits linguistiques est que, en plus d’être rédigé dans une langue que la majorité des populations qu’il concerne ne maîtrisent pas, il n’est pas traduit. Cette dernière observation est récurrente : de nombreuses lois font du français la langue imposée dans plusieurs contextes (code électoral, code du travail : voir bibliographie), et ce sont les langues nationales, pourtant majoritaires et plus anciennes au sein de la population, qui deviennent l’exception (c’est principalement le cas dans les échanges administratifs et en contexte scolaire ; dans des contextes plus informels, c’est la langue minoritaire qui devient l’exception). La loi 2012-15 du 18 mars 2013 « portant code de procédure pénale en République du Bénin » à ses articles 345 et 424 va dans le même sens, en confortant le français comme langue officielle en matière de procédure pénale, sauf si les prévenus ne peuvent pas s’exprimer de façon suffisamment claire dans cette langue. C’est comme si les autorités du pays méconnaissaient sa réalité sociolinguistique, ou pire, faisaient en sorte de maintenir les populations à l’écart de la vie politique. Ou bien est-ce la difficulté de choisir une ou deux langue(s) nationale(s) qui s’appliquerai(en)t à toute l’administration territoriale qui explique cet état de fait ?

Le seul document qui s’apparente à une politique linguistique auquel nous avons eu accès lors de cette étude est la Charte culturelle de la République du Bénin, qui reconnaît la nécessité de promouvoir les langues nationales, mais ne fait qu’émettre des recommandations pour y parvenir. On peut aussi mentionner la loi n° 2003- 17 « portant Orientation de l'Éducation Nationale en République du Bénin », qui prévoit à son article 7, sans fixer de délai ni de cadre strict à ses actions, que les langues nationales soient « utilisées d’abord comme matière et ensuite comme véhicule d’enseignement dans le système éducatif ». La responsabilité qu’elle attribue à l’État se limite à la promotion des « recherches en vue de l'élaboration des instruments pédagogiques pour l’enseignement des langues nationales aux niveaux maternel, primaire, secondaire et supérieur ». Nous n’avons pas eu connaissance de textes de loi plus récents que ces deux documents que nous mentionnons. Enfin, cette apparente volonté de valoriser le patrimoine national est en totale contradiction avec la dernière initiative du gouvernement actuel. Bénin Langues, un site censé recenser les langues et établir des dictionnaires, n’a qu’une langue de disponible au moment où nous rédigeons les dernières lignes de ce travail ; mais le plus déroutant reste que ces dictionnaires sont d’accès payant. Tous ces éléments tendent à montrer un faible intérêt des autorités pour ces questions.

En résumé, même si dans certains textes de loi on note une volonté relative de promouvoir les langues nationales, la réalité du cadre juridique fait du français la langue de référence et relègue l’usage de ces dernières à une exception dans la vie institutionnelle, dans le système éducatif ainsi que dans la communication de l’État avec ses citoyens.

7. Perspectives

Au cours de ce travail nous avons abordé la question du statut des langues qui composent la mosaïque béninoise sous différents angles. Cela s’est fait dans un premier temps par le prisme de la Constitution qui nous a permis d’observer non seulement une inégalité entre le français et les langues considérées comme nationales, mais aussi l’absence d’une énumération explicite qui permettrait de distinguer ces dernières. On peut percevoir cette absence comme une invitation à les englober sous la même catégorie, sans tenir compte de critères qui viendraient les classer. Cette vision inclusive nous semble positive. Après une discussion sur les implications du caractère officiel ou national d’une langue en contexte béninois, nous avons entrepris, afin d’avoir une vision plus précise de ce dernier, de décrire la répartition de la population par groupes linguistiques en nous appuyant sur des études statistiques et sociolinguistiques. Nous avons observé un faible degré d’homogénéité, un éclatement de la population en de nombreux sous-groupes, mais des langues autochtones vigoureuses. La dernière sous-partie de ce travail nous a permis de constater l’absence d’application d’une politique linguistique réellement efficace ou de programmes de recherche actifs permettant d’actualiser les langues nationales. Ce dernier constat nous interroge particulièrement sur le devenir de celles-ci. Le Bénin se trouve dans une situation de diglossie forte, dans la mesure où les langues autochtones, dans leur état actuel, ont un lexique qui couvre un champ réduit de l’activité juridique ou scientifique, par exemple. La principale porte d’entrée vers ces domaines de compétences reste le français (malgré son caractère minoritaire), ce qui lui donne un statut privilégié et le présente comme la voie exclusive vers un certain savoir.

Par ailleurs, il demeure la langue de l’élite et des médias. À ce stade, le danger de la disparition d’un patrimoine parmi les plus anciens de l’humanité devient une menace réelle. Il est vrai que, pour diverses raisons, l’évolution de l’humanité veut que certaines composantes tangibles ou intangibles de son patrimoine disparaissent pour laisser la place à de nouveaux usages : les Amériques en sont une illustration vivante. Toutefois il est encore possible pour le Bénin, et pour les nombreux pays africains qui sont dans la même situation, de renouveler ces langues (au moins certaines d’entre elles) et d’apporter ainsi une contribution pérenne et nécessaire à la construction d’un paradigme pluriversel. Pour reprendre le cas de l’Espagne, certaines régions (le cas du basque est plus sévère) avaient vu leur évolution linguistique freinée pour diverses raisons, pendant des périodes relativement longues. Mais elles ont su, grâce à une contribution active de la société civile et de la communauté universitaire, mais surtout grâce à une politique claire de l’État, relever le défi de sortir les langues régionales de la décadence et les remettre sur les rails de l’actualisation permanente. La proximité avec d’autres langues de la même famille déjà officielles, le fabuleux réservoir lexical que constitue le latin ont aussi aidé à ce renouvellement des langues espagnoles. Mais, nous tenons à le répéter, le rôle des autorités est capital. Le Bénin, par le truchement de la langue française, a aussi accès à cette source d’étymons. Il peut s’en servir, en l’adaptant aux niveaux phonologique et graphique. Mais l’enjeu n’est pas uniquement linguistique. Il lui appartient, pour poursuivre sa décolonisation, de puiser allègrement dans son patrimoine lexical et dans son propre imaginaire et, pourquoi pas, dans celui des peuples qui l’entourent : bambara, wolof, bantu, etc. Pour reprendre les mots de Felwine Sarr dans Afrotopia, il lui revient de « marcher prestement sur le chemin qu'il se sera choisi […], d’entreprendre une rencontre féconde avec lui-même. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités » (Sarr, 1-15).